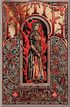

Monsieur Toussaint Louverture poursuit sa remise en lumière des romans de Michael McDowell, avec une collection désormais dédiée et toujours les talents de graphiste de Pedro Oyarbide, imité mais jamais égalé, qui les rendent si facilement identifiables depuis « Blackwater ».

Avec « Katie », présenté par l’éditeur comme un croisement de « Sweeney Todd » et Quentin Tarantino, on suit le destin de deux jeunes femmes que tout oppose : Katie, avec son don très puissant de voyance mais aussi un goût pour la violence et la cruauté cultivé durant une enfance de misère, aux mains de sa mère adoptive (la mort terrifiante de sa mère biologique est l’objet du prologue). Loin de tout mettre sur l’environnement sociétal, l’auteur nous présente dès le départ une gamine avec le mal chevillé au corps. Plus âgée, elle aime jouer du marteau : frapper, faire mal, ôter la vie, aux bêtes puis aux hommes. McDowell ne nous laisse pas la possibilité d’éprouver de l’empathie : c’est un monstre, point barre, et ses parents adoptifs, les Slape, des crapules bêtes et méchantes, font presque pâle figure face à elle, et pourtant on verra comment ils incarnent la lie de l’humanité, bien loin par exemple de la famille Shank des « Aiguilles d’or ». Leur crédo à eux trois est de vivre sans travailler, sans se fatiguer, aux dépens des autres, par le vol, l’extorsion ou le meurtre. Une certaine idée du rêve américain.

En face, Philo. Le roman aurait pu avoir son nom, s’il avait été un simple mélo romantique. Car c’est elle le moteur du roman, c’est à elle, héroïne, princesse de conte qu’on s’intéresse, pauvre mais digne, à qui le Destin envoie tour à tour secours et malheur. De fait, tout le roman est en dents de scie : lueur d’espoir, puis catastrophe. Papy a de l’argent, mais il est captif de fripouilles. Je vais le sauver, c’est moi qui suis accusée... Plus tard, partie pour New York, elle recroisera le beau (et riche) Henry Maitland, et on sent le conte de fée se renouer... Las ! le sort s’acharnera, une, deux, trois fois, Philo se faisant voler son petit pécule, le beau parti partant en Amérique du Sud... Il faudra un heureux hasard de pur roman, ajouté à la bonté naturelle de notre héroïne blanche et pure, pour revenir sur les rails de l’espoir.

Enfin, blanche et pure. Philo s’est tout de même fait une promesse : venger son grand-père et sa mère, et pour cela elle compte bien voir mourir les Slape, et surtout Katie la double meurtrière. Sous le coup de la justice, mais s’il le faut, de ses mains. Cette violence enfouie sourd tout au long du roman, et demeure le nuage noir dans le ciel radieux de la vie de Philo entre deux drames.

Le procédé pourra paraître gros aux lecteurs non férus de feuilleton, mais Philo recroise la route des Slape, par trois fois, et par trois fois ils sont encore source de malheur pour elle, mais ils n’en sortent pas indemnes, dans une sorte d’équilibre cosmique. C’est truculent à lire, car au-delà de l’horreur, de la violence des actes des Slape (qui tuent par exemple la clientèle fortunée de Katie, d’où le parallèle avec « Sweeney Todd ») et de l’acharnement du Destin sur Philo qui mérite tout le bonheur du monde et certainement pas tout cela, on est à la frontière ténue avant le Grand-Guignol, dans cette Amérique à demi sauvage, noire de charbon et de misère qui côtoie les ors et les marbres d’une haute bourgeoisie (qui part en villégiature à Sataroga Springs, dans un entre-soi total).

Et au milieu de cette boue, de ces égos, de ces égoïsmes, de cette rapacité, il y a Philo, qui se relève, qui refuse de rester à terre, d’admettre la défaite. Et le bien appelant le bien, elle s’élève malgré tout, doucement mais sûrement, au-dessus de ce bourbier dans lequel les Slape, ignares, se complaisent longtemps faute de pouvoir s’en extraire. Ils se font arnaquer par un courtier en bourse, incapables de gérer la fortune volée au vieux Richard, que Katie traînera ensuite, tout le roman durant, dans un sac en tapisserie volé à Philo. Sac qui lui coûtera cher, puisque c’est grâce à (ou à cause de) lui que Philo la reconnaîtra et exercera sa juste vengeance.

Rassurez-vous, la morale est finalement sauve.

Il y a un plaisir coupable à lire ces horreurs, les malheurs subis par Philo entre deux bonnes nouvelles. Mais il y a surtout le talent de feuilletoniste de l’auteur, qui nous dépeint cette Amérique post-Guerre Civile, avec ses ors, sa bourgeoisie face à ses pauvres, sa crasse. Le conte de fées est noir, noir, sans pitié, trop excessif pour être vrai, trop romanesque pour être vraisemblable, quoique... les hasards de la vie nous jouent parfois des tours de ce genre.

Titre : Katie (Katie, 1980)

Auteur : Michael McDowell

Traduction de l’anglais (USA) : Jean Szlamowicz

Couverture : Pedro Oyarbide

Éditeur : Monsieur Toussaint Louverture

Collection : Bibliothèque Michael McDowell

Site Internet : page roman (site éditeur)

Pages : 455

Format (en cm) : 16,5 x 11 x 4

Dépôt légal : avril 2024

ISBN : 9782381961538

Prix : 12,90 €